猛暑が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

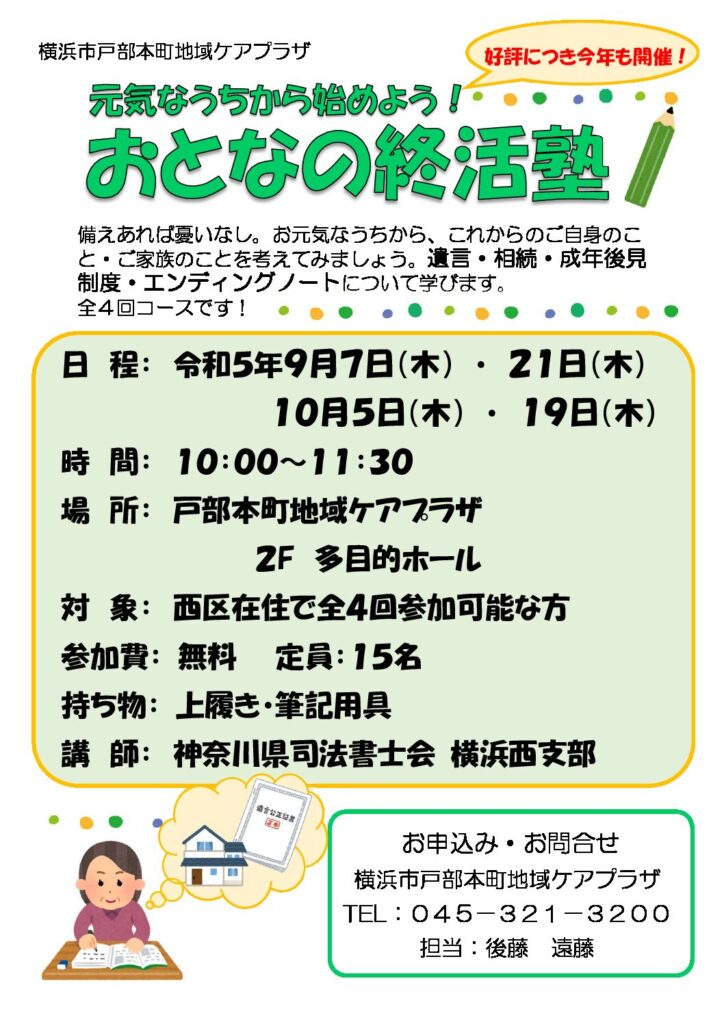

9月・10月に戸部本町地域ケアプラザさんにて終活に関する講座が開催予定です。

9/7「相続」、9/21「遺言」、10/5「成年後見」、10/19「エンディングノート」の全4回の講座からなり、初回の9月7日の相続講座を担当することになりました。

ご興味あるお近くの方はぜひお越しください。

定員がありますので詳細はチラシ下部のケアプラザさんまでお問い合わせください。

猛暑が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

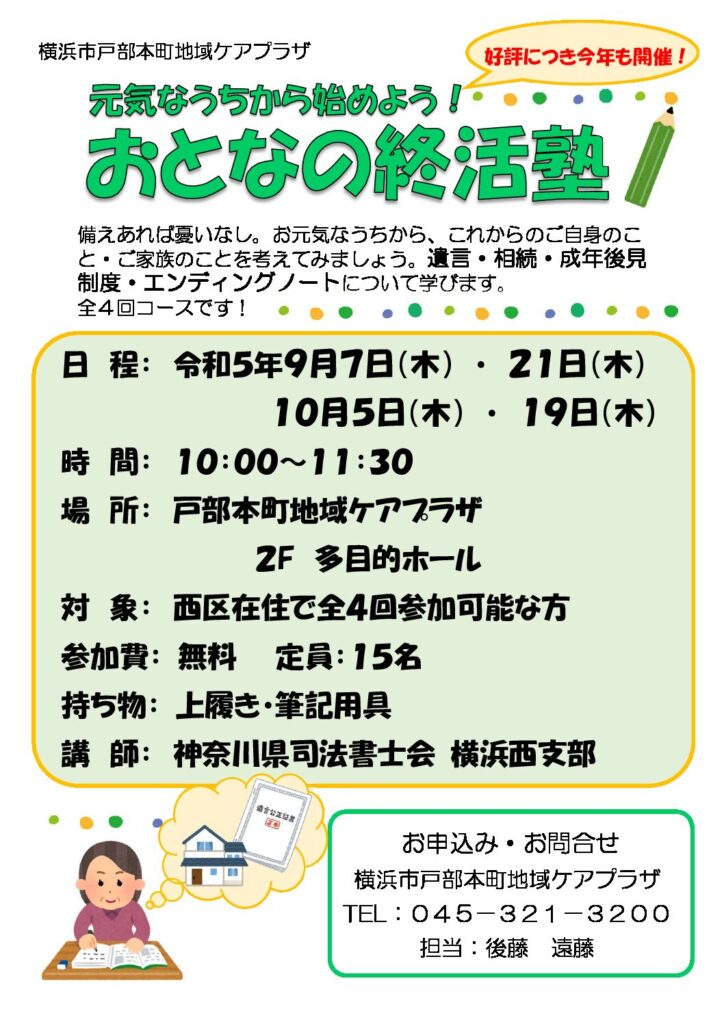

9月・10月に戸部本町地域ケアプラザさんにて終活に関する講座が開催予定です。

9/7「相続」、9/21「遺言」、10/5「成年後見」、10/19「エンディングノート」の全4回の講座からなり、初回の9月7日の相続講座を担当することになりました。

ご興味あるお近くの方はぜひお越しください。

定員がありますので詳細はチラシ下部のケアプラザさんまでお問い合わせください。

弊所の年末年始ですが

年内は12/29日(木)まで営業、年始は1/4(水)から始動します。

12/30(金)~1/3(火)までお休みをいただきます。(メールは随時受け付けています)

来年も良質な法的サービスを提供すべく精進して参ります。

今週の土曜日、9月3日に神奈川県民センターにて相談会があり、相談員を担当します。

久々の対面相談です。

三士業合同ですので、より問題に即した専門家への相談ができると思います。お近くの方はぜひご参加ください。

詳細は下記チラシご参照ください。

すっかり寒くなりました。更新頻度からもはやブログと呼んでいいのか分かりませんが、久々のブログ更新です。

早いもので今年もあと10日あまりです。この一年、自分は進歩したのか(はたまた退化しているのか)、自問自答しながら記事を書いてますが果たして、、、

さて、弊所の年末年始の予定です。

年内は12/29(水)まで、年始は1/4(金)から営業いたします。

※メールは随時受け付けております。

今年もいろいろな人に助けられながら、無事終わることができそうです。

コロナ禍にも関わらず、なんとか営業できているのも周りの人の助けがあってこそ、と最近しみじみ思います。

どの仕事でもそうですが、依頼をしてくださる方、協力してくださる人・会社がいないと成り立ちません。

登記業務一つとってみても、依頼人がいて、その依頼を処理するうえで同業者・他士業の先生方・法務局・郵便局の職員さんなどの助けを得ながらようやく手続が完了します。

ややもすると1人で仕事をしているような錯覚におちいりますが、どんな仕事も助け、助けられの関係で成り立っているなあと、今さらながらに思います。

来年は相続登記義務化(令和6年4月1日施行が決まったようです)などに向けて、相続関係の仕事が慌ただしくなるのか、はたまたコロナが落ち着かず、破産や任意整理などが今年同様多いのか、先のことは分かりません。

しかし、どんな状況下であれ、困っている人を助け、ときには助けられながら、その枠組みの中で頂いた仕事を丁寧にこなしていくことが、結果的に依頼人の利益になり、自身を高めるような気もします。

とりとめのない話になってしまいましたが、来年も良質な法的サービスを提供すべく精進してまいりますので、本年同様、ご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

ご無沙汰しております。

春の足音がそこまで聞こえております今日この頃です。

そんな折、事務所が移転しましたのでご案内いたします。

新事務所:横浜市西区戸部本町17番2号

サングレイス戸部201号

です。TEL、FAXは今までと変わりありません。

紅梅通り沿いのマンションになります。近くにカレー屋さんがありますので、カレーの香りがしてきたら事務所はすぐそこです。1階のトランクルームが目印です。

詳しくは下記グーグルマップにて。

京急線・戸部駅または市営地下鉄ブルーライン高島町駅からそれぞれ徒歩10分程度です。

横浜市営バスのバス停「戸部本町紅梅通り」真ん前ですが、1日4便しかありません(田舎か!)

ご相談ご希望の方はご予約の上、お気軽にご来所ください。

少し前の話になりますが、7/10から自分で書いた遺言書が法務局で保管できる制度が始まりました(ちなみにどうでもいいことですが7/10は「納豆の日」でもあります)。

最近、結構お問い合わせいただく件です。

当HPの遺言の文章のところでも触れましたが、遺言書は大きく自筆証書と公正証書の2種類あります。

自筆証書のメリットは手軽に、しかも内容を他人に知られることなく書ける点がメリットです。しかし、その反面、死後に遺言書が発見されない、又は生前に推定相続人等に遺言書を改ざんされるというデメリットもあります。そもそも、それ以前に紛失してしまった、なんてこともあります。

その点、今回の新しい保管制度を利用すれば、一定の場合、自分の死後に相続人に通知がなされるため発見されないリスクは減ります。また、遺言書が法務局に保管されているため、他人に改ざんされるおそれもありません。

さらに、自筆証書の場合は相続開始後に「検認」という手続きが必要です。

しかし、保管制度を利用すれば、この「検認」も不要になります。

このように、いいことづくめの制度のようにみえますが、法務局はあくまで遺言書を保管するだけです。

つまり、法務局に預けたからといって遺言自体が必ず有効、又は遺言内容が自分の思い描いたとおりの結果になるとは限りません。

文章の書きぶりによっては、相続後、新たなトラブルを生む可能性もあります。

メリットも多い制度ですが、ご自身で利用される場合は一度、司法書士等の専門家に事前に相談することをお勧めします。

なお、横浜市内では横浜地方法務局本局(横浜第2合同庁舎内)でしか受付してくれません。お近くに法務局の出張所があっても取扱ってませんのでご注意ください。しかも、原則予約制です。

本人が法務局に出頭するのが原則ですので、代理人にはなれませんが、書類作成のお手伝いをすることは可能です。お困りの際はご相談ください。

久々の投稿です、もう9月ですね。ようやく朝晩は涼しいような気がします。

ところで、みなさんのご近所には商店街はありますか?

私の事務所の近くには「藤棚商店街」という商店街があります。

何十年も前から喫茶店を営むマスターによると、三菱重工業が今のみなとみらい地区にあったころは、この藤棚商店街を通って通勤なり、来訪なりをしていたそうで、それは活気のある商店街だったそうです。

ただ、現在はご多分に漏れず、シャッターが降りているお店が多く、かつての賑わいは息をひそめています。

でも、いまだに数多くの商店が存在し、独自のカラーを出しながら営業を続けています。

そんな藤棚商店街に10年以上も前から西区の情報を発信し続けている新聞があります。その名も「藤棚新聞」。そのまんまですが、、、

西区や商店街の情報を独自の目線で発信し続けています。西区の歴史や遺構、おすすめの商店街のお店など、普段なにげなく生活していると気づかない情報なども満載ですので、もし商店街に置いてあれば、お手に取ってご覧になってください。

藤棚のカラーである紫色の紙を使用してます。

しれっと私の事務所の広告なども載ってたりしますが、そこはご愛嬌ということで、、、

過去の掲載号の履歴は下記からご覧になれます。ご興味のあるかたは是非ご覧ください。

新型コロナウィルスの影響で、面談による相談が困難な状況が続くと予想されます。

そこで、弊所ではウェブ会議システム

を使用したオンラインによる法律相談を受け付けております。自宅にいながら相談をすることが可能です。

お仕事等でお時間が取れない方などもお気軽にご利用ください。

1.通常通り、電話またはメールにてご相談日時の予約をしてください。

2.相談日の当日に相談者様あてにメールをお送りします。

お時間10分程前になりましたら、メールに記載されたURLをクリックしてください。その後の手順の詳細はこちらです(※動画で音声が流れます)。

・インターネット環境

※スマートフォン、タブレットの方は事前にアプリをダウンロードする必要があります。

・ウェブカメラ・マイク・スピーカー

(パソコンに付属している場合は不要です)。

・資料等がある場合は事前にメール・FAX等にてお送りください。

・冒頭でご本人様確認をさせていただきます。写真付きの身分証明書を1点ご用意ください。

・相談内容によってはお受けできない場合もございます。予めご了承ください。

・ 各サービスへのアクセス時に発生した通信料はお客様負担となります。 環境によっては通信料がかかりますので、wifi環境での接続をお勧めします。

ひとつお知らせです。

3/5(木)、3/19(木)の午後2時から5時の時間帯に法律相談会を開催することになりました。

場所は藤棚商店街にある「藤棚デパートメント」さんをお借りします。藤棚デパートメントさんは商店街を活性化させるべく、コミュニティスペースを一般に開放し、日替わりカフェやワークショップなどを開催する場所を提供しています。

前々から、この辺りには気軽に法律相談できる場所がなく、場所をお借りして地域に身近な相談会をひらきたいなあ、と思っていましたが、この度、代表の永田さんのご快諾を得て開催することとなりました。

相続・遺言を中心に法律に関するお困りごとがあれば、夕飯のお買い物ついでにふらっと寄ってみてください。お1人30分程度で無料です。

※注意点を2つほど

①予約制ではないので、すでにご相談中の方がいらっしゃれば、お待ちいただくか、時間をずらしていただくか、又は連絡先を伺えれば後日個別にご相談を承ります。

②まれに「相続税はいくらかかるのか」というご質問をされる方がいらっしゃいますが、税金に関しての具体的な数字は我々司法書士はお答えすることができません。相続税の一般的な説明にとどまることを予めご了承ください。